海洋也優養化了?

讓房子綠起來許夢虹

相信大家對於「河川優養化」一詞一點也不陌生吧!「優養」是什麼意思呢?優代表充沛,就是「多」的意思,養是養分,所以河川優養化代表河川裡累積了過多「營養」。這些營養有的來自農業肥料,有的來自養豬、養鴨等畜牧業,有的來自工廠,還有人們日常生活中的廢水,最後也是排到河水中,於是河水中累積了許多養分。但這些養分並沒有讓河川長胖、長壯,反而造成了嚴重的問題。

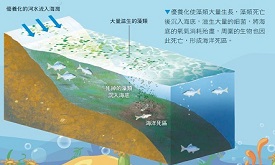

造成河川優養化的主要成分是氮和磷,它們能讓水中的藻類大量繁殖,像綠色地毯般覆蓋整個水面,遮蔽了照射到水下的陽光。水下植物因此無法進行光合作用、釋放氧,所以無法增加水中的氧氣量。不只如此,藻類壽命短,很快就會死亡,這時,負責分解藻類的細菌會快速繁殖並用掉大量氧氣,使河水中的狀況更是雪上加霜,氧氣愈來愈少,因此原本生活在河裡的魚蝦會因為缺氧而逃離,甚至死亡。

而百川終歸是要奔向大海的,這些「營養」的優養化河水流入大海,然後呢?然後「它」就死掉了。是的,河水裡早已魚蝦滅盡或逃盡,現在連海裡的魚蝦也因優養化的河水流入而死掉,這是怎麼回事?

死亡的海洋

流入大海的優養化河水仍富含養分,使河川優養化的過程再度於海洋中重演,但後果卻更加嚴重,特別是在淡、鹹水交界的海口區。來自陸地河川的淡水流入海中時,由於河水密度比海水小(比較輕),所以不易下沉和鹹水混合,於是如同一道屏障,阻隔了下層海水和空氣的接觸,而無法交換氧氣。再加上河川帶來的養分也會在海中造成優養化,更加速下層海水中氧氣的消耗,「海洋死區」也就此形成。

通常在海水表層,每公升海水裡至少含有5 ml的氧。但淺海近岸的海洋死區,每公升海水的含氧量卻低於2 ml。淺海近岸本是海洋生態最豐富的地方,缺氧的情況會使底棲生物,如蝦和螃蟹等,紛紛離開牠們的巢穴,移動到其他地方,而當每公升海水的含氧量低於0.5 ml,無法移居的水中生物,如珊瑚和海葵等,便會開始大量死亡。原本充滿各式各樣生物、色彩繽紛的海洋世界,頓時成了一片死寂的煉獄,嚴重破壞了海洋生態系的平衡,也直接影響人類在近海的漁獲量。

在大約60年前,科學家第一次注意到地中海地區的亞得里亞海有些區域的溶氧量特別低,導致生物異常少;後來在黑海和大西洋北海的卡特加特海峽也發現同樣的現象。於是科學家將這些因缺氧現象而導致大量生物死亡的區域命名為「海洋死區」。到了2008年,海洋死區已遍布全球超過400個區域,影響範圍超過24萬5000平方公里,相當於七個臺灣的大小。

海洋死區不僅使漁業和生態受到極大的傷害,更有研究指出,海洋死區缺氧的環境極容易產生氧化亞氮(N2O)。氧化亞氮是一種很強的溫室氣體,造成溫室效應的效果是二氧化碳的百倍以上。.......

[更多詳細內容請參閱《科學少年》2018年03月 ]